标题:于欢案再掀波澜:最新判决书揭示案件背后的人性纠葛

近日,备受关注的于欢案再次成为舆论焦点。这起案件自发生以来,就引起了社会各界的广泛关注。如今,随着最新判决书的公布,案件的真相逐渐浮出水面,也让我们看到了法律在维护正义的同时,对人性的深刻考量。

回顾于欢案,我们要从一起普通的家庭纠纷说起。2016年,山东某地发生了一起令人痛心的命案。一名名叫于欢的青年,因不堪忍受母亲遭受长期虐待,持刀将施暴者杀害。这起案件一经曝光,立刻引发了社会舆论的广泛关注。一方面,人们对于欢的遭遇表示同情,认为其行为是在绝望中做出的反抗;另一方面,施暴者的行为也引起了公愤,人们纷纷呼吁严惩犯罪。

然而,在案件审理过程中,于欢的行为却引发了争议。一方面,有人认为于欢的行为属于正当防卫,应该减轻处罚;另一方面,也有人认为其行为已经构成故意杀人罪,应当依法严惩。这种争议一直持续到近日,随着最新判决书的公布,案件终于有了定论。

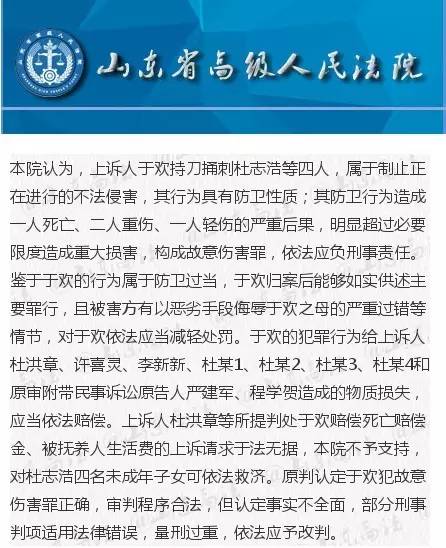

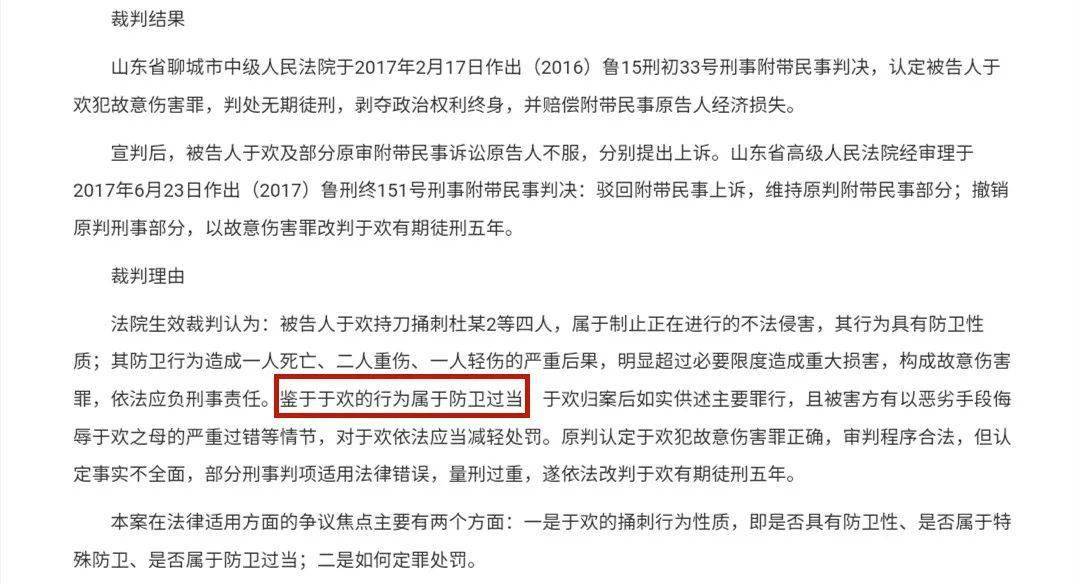

最新判决书显示,法院经过审理认为,于欢的行为虽然是在遭受长期虐待的背景下做出的,但其行为已经超出了正当防卫的范畴,构成了故意杀人罪。然而,考虑到于欢的犯罪动机和犯罪情节,法院最终对其作出了从轻处罚的决定。

判决书中提到,于欢的母亲长期遭受施暴者的虐待,身心受到极大伤害。于欢在目睹母亲遭受非人待遇后,产生了强烈的反抗心理。然而,在实施犯罪行为时,于欢并未采取有效的制止措施,而是直接将施暴者杀害。这一行为已经超出了法律所规定的正当防卫的范围。

尽管如此,法院在判决书中也明确指出,于欢的行为并非毫无可取之处。在案件审理过程中,于欢表现出了悔罪态度,对母亲遭受的虐待表示悔恨。同时,施暴者的行为也确实令人发指,给于欢的母亲带来了极大的伤害。因此,法院在综合考虑各方面因素后,决定对于欢从轻处罚。

以下是判决书的部分内容:

“考虑到被告人于欢在犯罪过程中,其母亲遭受长期虐待,身心受到极大伤害,且被告人于欢在犯罪后能够认识到自己的错误,表示悔罪,故本院依法对被告人于欢从轻处罚。”

这一判决结果,既体现了法律的严肃性,也体现了对人性的关怀。它告诉我们,在法律面前,没有人可以逃脱应有的惩罚,但法律也并非冷酷无情,它会在维护正义的同时,充分考虑犯罪者的背景和动机。

于欢案再次引发了人们对家庭暴力问题的关注。这一案件的发生,让我们看到了家庭暴力对个人和社会的危害。为了防止类似悲剧的发生,我们需要从多个层面入手,加强家庭教育,提高法律意识,严厉打击家庭暴力行为。

总之,于欢案的最新判决书,不仅是对这起案件的公正审判,更是对人性、法律和正义的深刻反思。它提醒我们,在追求正义的同时,也要关注人性的光辉,让法律成为维护社会公平正义的有力武器。

以下是判决书的部分内容:

“本院认为,被告人于欢的行为构成故意杀人罪,但鉴于其犯罪动机和犯罪情节,且能认罪悔罪,依法可以从轻处罚。综上,本院决定对被告人于欢判处有期徒刑十年。”

让我们共同期待,在法律的阳光下,每一个人都能得到应有的尊重和保护,每一个家庭都能和谐幸福。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

39分前

5秒前

53分前

1秒前

5天前

45秒前

16秒前

47天前